引用

新中国自建立至改革开放之前(1949—1978年)对外建筑交流活动接连不断。按开展国际建筑交流的主体可分3类:一、1953年和1957年中科院组织的两次苏联访问。二、建工部系统组织的一系列对外考察。三、由中国建筑学会主导的大量出访和接待,包括参与国际建协的各种活动。前两者是正式的官方活动,旨在制定、调整和推行新中国建筑业的产业政策,后者则属于民间外交范畴。此3类活动涵盖了与建交国和非建交国的往来,通过不同渠道接触世界建筑发展潮流并向外界宣传新中国的建设成就,有力配合了我国的整体外交政策。这一时期的国际建筑交流可分为4阶段:初起(1955年之前)、勃发(1955—1965年)、收缩(1966—1971年)和大发展(1972—1978年)。这些活动与新中国外交政策的迁变密切相关,对新中国建筑业的发展作出重要贡献。

0 引论:改革开放之前的国际建筑交流

1 中国科学院主导之苏联访问及考察

2 建工部系统组织的国际建筑交流

3 中国建筑学会组织的国际建筑交流

4 结语

教育部社会科学研究规划基金项目“1959年北京十大建筑建造历史研究”(22YJA770013)

0 引论:改革开放之前的国际建筑交流与一般刻板印象不同,冷战“铁幕”格局下东、西方阵营文化交流接连不断,新中国早期的国际建筑交流活动频繁且富有成效,深刻影响了我国建筑业的走向,其本质是留有多种文化交流通道的“竹幕”。基于一手资料梳理中外建筑交流的发展历程、机制、内容及特征,考察其对我国建筑设计思想、技术发展、政策法规等方面的影响,是继续充实史源、深化研究和健全对新中国建筑发展图景认识的重要工作。

近十多年来,得益于对苏联专家和援外建筑等方面的研究取得的长足进展,新中国建筑业在改革开放之前“闭目塞听、暮气深沉”的刻板印象已基本被破除。实际上,早在新中国成立之前,苏联就曾派专家到东北帮助恢复和建设铁路、鞍钢等重要设施和厂矿。新中国成立后,《中苏关于苏联专家在中国工作的条件之协定》于1950年3月签订,苏联开始逐年向中国选派不同领域、不同层次的顾问和专家,帮助建设各级政府机构、制定各部委的职能和章程,并直接参与设计院、高校、工厂的建设和管理。以建筑业为例,苏联专家在建筑工程部的机构建设及城市规划设计与管理、建筑设计、建筑施工及至建筑教育等诸多方面都发挥了重要影响,得以在不长时间内将苏联成套的组织机构、规章制度和工作方法移植过来。至于20世纪50—70年代中国在外国建成的项目,除各国大使馆外,援建项目均落成于贫弱的社会主义国家(越南、蒙古等)和第三世界的新兴民族国家,大多采用现代主义设计手法但灵活地融入了不少当地传统建筑的语汇,“大简约小精美、大现代小传统”,反映了与当时世界建筑设计思潮发展的契合(图1)。

图1 班达拉纳克国际会议大厦主入口渲染图,戴念慈设计、绘制,1978年

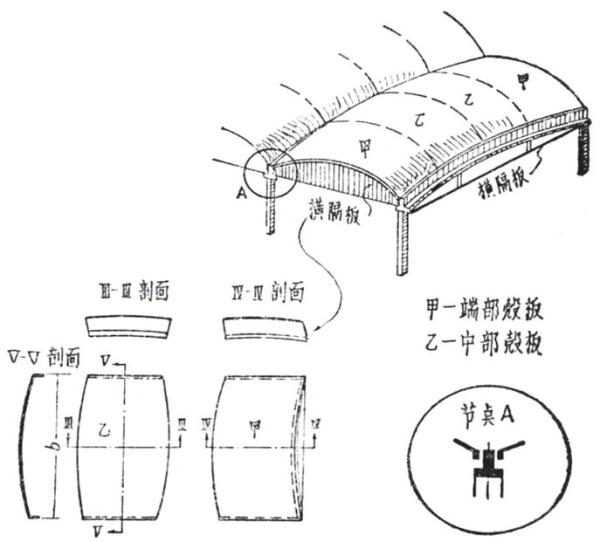

由于同处社会主义阵营,新中国在建筑领域与东欧诸国,如波兰、德意志民主共和国(下称“东德”)、保加利亚、罗马尼亚(也包括20世纪60年代以后的古巴)等国的交流往还接连不断,在建筑设计和建造技术方面获益不少。例如,北京天文馆天象厅的穹顶结构系由东德蔡司公司设计,其喷射混凝土施工亦为东德专家现场指导,是我国最早采用喷射混凝土施工的工程;钢筋混凝土薄壳的预制方法则在反复比选后采用保加利亚工程师多加诺夫(Ilia Doganoff)在1956年开发出的新双曲线薄壳预制技术,推进了我国建筑业的发展(图2)。

图2 多加诺夫建议的双曲线预制薄壳示意图,1956年

除与苏联及其他友好国家开展交流外,我国于1955年加入国际建筑师协会(下称“国际建协”)并当选国际建协执行委员会委员,发“新中国学术走向世界”(陈毅语)之嚆矢,此后经由国际建协在东、西方阵营举办的各种学术活动,得以切身接触和了解西方资本主义国家建筑的最新动向和技术经验,同时与各国定期交换建筑书籍、期刊,增进彼此了解、扩大对外宣传的影响。“铁幕”背后这些千丝万缕的沟通往来成为我国建筑业发展的重要辅助。

可以看到,新中国早期的国际建筑交流,也遵循着我国的外交工作“通过‘官方外交’和‘民间外交’两种形式来实现”的方针,即通过与建交国的正式渠道和民间的交流往还这相辅相成、互相促进的“两翼”并行开展。前者主要围绕建工部(原名“中央建筑工程部”,后改为“建筑工程部”,本文统称“建工部”)系统,而后者则通过中国建筑学会和国际建协等渠道进行。虽然改革开放前进出国境手续繁难、限制很多,而且要求出国人员政治上可靠且专业过硬,因此人选非常有限而很难扩及广大技术人员,反映出当时国际学术交流和合作范围及水平的局限性,但这些交流的频次及其影响仍远超惯常所知,并曾是制定我国建筑业发展政策的重要参考。

目前,关于改革开放之前对外建筑交流(如前述苏联专家和援外建设)的研究,多将其视为孤立的事件加以考察,难以反映彼此间的联系,尤其缺少对这一时期对外联系的不同渠道及其具体交流形式和成效的全局性考察,也就难以窥察国际交流对新中国建筑业发展的作用与影响。有鉴于此,本文拟考察几种新中国早期对外建筑交流的关键渠道及典型事件,补充此前罕少关注的相关史料,从而勾勒出改革开放前我国开展国际建筑交流的基本脉络。本文论述的“国际建筑交流”指参加学术会议、学术考察、建筑展览会、国际设计竞赛和交换学术出版物等活动,形式颇为丰富,除了双边互等的友好往还,更常见的是一国主办、多边参与的学术活动如国际建协大会等。根据具体负责实施这些活动的机构,下文分中国科学院(下亦简称“中科院”)、建工部和中国建筑学会3部分分述之,它们彼此关联,构成了新中国早期对外建筑交流的基本图景。

1 中国科学院主导之苏联访问及考察新中国成立之初,中国科学院被确立为“全国科学领导中心”,不仅是全国的科研中心——“根据近代科学研究发展的趋势,并吸取国际进步的科学经验,作有计划的理论与实践的研究”,而且是科技行政的最高管理机构,肩负着开展科学研究和行政领导的双重职能。当时,毛泽东主席发出学习“苏联先进的科学技术”,“在全国范围内掀起学习苏联的高潮,来建设我们的国家”的号召,中科院也以学习苏联如何组织和领导科学工作为目的,积极组织了第一次访苏考察。经过反复商议并得到政务院批准,选定46人(其中各学科的代表科学家26人,其余为翻译、工作人员)组成高级别的考察团于1953年2月24日前往苏联,由钱三强任团长、中科院党组书记张稼夫任代表团支部书记。梁思成和曹言行(时任北京市工程卫生局局长)分别代表建筑学学科和土木工程学科参加此次考察,也由此拉开了新中国对苏联建筑业访问交流的大幕。

这次考察活动计划和组织得非常详密。在出发前1个月,全体成员集中聆听周扬、陈伯达等作关于中苏友好关系及对外文化交流原则等的报告,“不是去宣传中国古代成就,而是去学习苏联现代成就”(陈伯达),“(作为)政府的一个代表团,必须有组织性、纪律性,重要问题谈话要请示,有些问题用团的名义提出”(张稼夫),并由刚率团苏联考察归来的农业部副部长张林池介绍经验和注意事项。梁思成除准备赴苏所带资料——新中国成立3年来“全国建设情况、1953年北京建筑计划、所建民族形式建筑”等,并向北京市都市计划委员会的同事陈占祥、华揽洪、白德懋等征询他们想要了解的情况外,同时还询问清华大学建筑系的苏联专家阿谢甫科夫各主要建筑科研单位的基本情况及其负责人的研究方向,后者建议考察团参观柯布西耶在莫斯科的作品,此外“必须看农业经济展览会”。

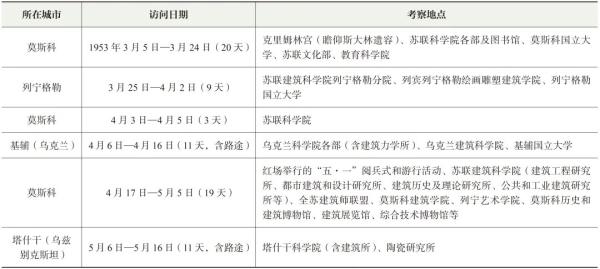

考察团于1953年3月5日抵达莫斯科,在访问苏联科学院和莫斯科的科研机构后,又前往列宁格勒和基辅并返回莫斯科总结两地的考察观感,“对于(苏联)建筑科学院、建筑师联盟、学校都有了一般的认识”,最后前往乌兹别克斯坦共和国首都塔什干考察后,于5月24日返抵中国。由于人数多、专业分布广,考察团分为6组(梁思成和曹言行在第5组),在集中活动外分头考察苏联的相关科研、业务部门和教学单位,如隶属于全苏建造部的苏联建筑科学院和专业研究所等(表1、图3)。此外,中苏双方互赠礼品,如梁思成临行前曾准备《营造法式》《清式营造则例》《建筑设计参考图集》等书籍,而苏联建筑科学院则赠送中国代表团大量图书、期刊、图片等。

表1 1953年中科院访苏考察团行程及考察内容(与建筑相关者)

注:参见梁思成工作笔记;李华《中国科学院代表团首次访问苏联的收获与影响》,第77~94 页;吴艳等《中苏两国科学院科学合作资料选辑》,第192页。

图3 梁思成(右1)、曹言行(左2)等人参观莫斯科的苏联建筑科学院展览室,1953年

1953年访苏回国后,各成员在《科学通报》上先后发表了27份工作报告、社论和各学科总结,提出“苏联科学研究的特点之一是目标坚定,即整个科学工作服务于国家建设,第二个特点是科研工作是统一的有机体”,用以指导我国的科学工作,且这些文章后来被汇编成册出版。同时,各学科都召开座谈会研讨如何学习苏联,进一步激发了全国学习苏联的风潮,也深刻影响了新中国建筑业的发展。梁思成和曹言行都注意到20世纪50年代初苏联建筑业“三化”——设计标准化、制造工厂化和施工机械化——的突出特征,“用大块预制的标准构件——梁、柱、墙壁、屋顶、楼梯等——是苏联目前建筑工作中一个特点,它最宜于住宅的大量和迅速的建造”,在大量生产的同时通过提炼要素加以创造组合,实现“无穷尽的艺术上的变化的可能性”。曹言行则以“不见有人忙,但见楼房长”来形象地描绘苏联各工地上机械化施工的井然秩序。提出将“三化”作为我国建筑业的发展方向及具体实施方法,同时澄清若干误解,是1953年考察的重要成就之一。

此外,梁思成注意了解苏联建筑科学院的组织管理及其下5个研究所的研究重点,为建工部在1956年正式成立建筑科学研究院提供了重要参考。作为建筑教育家的梁思成也注意借鉴苏联主要建筑院校的教学安排,以之完善清华大学建筑系的6年制教学计划。更重要的是,通过在各地机构的访问中向主管领导提问和讨论,梁思成感到“对于民族形式了解较深入”,“渴望应用到中国建筑”。苏联的访问和考察,使梁思成切身体会苏联对建筑遗产的关注及其工作方法,掌握了丰富的一手资料,使他在回国后成为公认的阐释和实践苏联社会主义现实主义设计理论的代表人物。

1953年访苏后,中科院于1956年组织拟订了我国第一个科技发展规划——《十二年科学技术发展远景规划》,其中提到建筑学科的发展要“走建筑工业化的道路”,“发展建筑工业化的同时,必须结合进行结构设计和建筑设计理论及新型建筑材料的研究。只有把先进的理论和技术成就应用到建筑实践中去,才能使建筑满足‘适用、经济、美观’的要求”。为听取苏联科学家对中国《十二年科学技术发展远景规划》的意见,并商谈进一步加强中苏两国科学技术合作,国务院决定派以中科院院长郭沫若为团长、由各工业部门主管干部和科学院等部门专家组成的科学技术代表团,于1957年10月中旬再次访苏。建工部副部长、中国建筑学会理事长周荣鑫也是代表团成员之一。

该次访苏共分24个组,建筑组是其中之一,曾和苏联建筑科学院下属的13个研究所进行会谈,讨论《十二年科学技术发展远景规划》提出的区域规划、城市建设、建筑创作问题和建筑工业化问题,以及何以“赶上世界水平”。苏方专家提到资本主义国家大力发展轻合金结构,建议在钢结构设计院内设立轻合金结构研究室,并发展高效能砖、空心砖及大型砌块和大型板材等。这些建议对我国之后建筑业尤其是建筑材料工业的发展起到关键作用。

1953年和1957年两次高规格的访苏考察团均由多学科成员组成,并非以建筑交流为唯一目标,但在确定我国建筑业发展方向和重点研究内容等方面均收效显著,体现了国际交流的重要作用。

2 建工部系统组织的国际建筑交流新中国建筑业的主管部门——中央建筑工程部成立于1952年底,1954年改称“建筑工程部”,隶属关系由中央财政经济委员会(中财委)转至国务院。当时,“建筑工业是国家最重要的工业部门之一,但我们党在这个工业部门中的影响最弱”,然而经过短短十年左右时间,我国在苏联模式基础上加以创新,培养了大批人才、积累了各方面经验,1959年建成了首都“十大建筑”,获得举世瞩目的成绩。这固然主要是建筑业各条战线——行政管理、建筑设计、建筑施工和建筑材料等第一代创业者辛勤奋斗的结果,但也与苏联专家的支援密切相关——除少数专家留部外,多数被分配至建工部下属的各设计院和施工单位(图4),“1956年在(建工部)北京工业建筑设计院的苏联专家数量最多达26人”,同时得益于建工部组织的出国考察和交流。兹略举数例证之。

图4 刘秀峰(前排右3)等建工部领导欢送苏联专家斯维多夫(前排右4)回国,1957年

建工部成立不久,下属的建筑设计院干部汪季琦和易锋即奉派前往波兰华沙参加1953年4月中旬举办的全波建筑师大会,并被邀请在大会发言。汪、易二人途经莫斯科时,曾与正在该地访问的梁思成(中科院访苏考察团)会晤,在华沙会后则参观波兰建筑业的行政管理部门、设计院和预制构件厂等。

1953年10月中国建筑学会成立后,承担起“民间”的对外往来,但重要的官方活动仍由建工部及其直属各设计院和系统内各部门选派人员参加。例如,1954年11月底苏联召开全苏建筑工作者会议,邀请东欧及我国建筑主管部门派员列席,建工部遂以副部长、建筑学会理事长周荣鑫率代表团参会。该次会议强烈批判了斯大林时代的社会主义现实主义创作方法,要求抛弃繁琐的外部装饰而致力推进建筑工业化,此次会议成为整个社会主义阵营建筑业发展转向的重要里程碑,其影响“几乎和1956年赫鲁晓夫‘秘密报告’的作用相当”。周荣鑫在会上发言(原本预备的发言稿没有用上),提到“我们代表团深切感到这次会议是极其深刻的,我们将把这次会议的巨大的成就传达给中国的建筑工作者,并来检查和克服我们建筑工业方面的各种缺点和错误,改进我们的工作”。周荣鑫回京后不久,国内就掀起了声势浩大的“反浪费”“反复古主义”运动。

当时,苏联援建我国的156项工程进入建设高潮,其中74项由建工部负责施工,我国建筑业的管理和技术经验亟待向苏联深入学习,同时亦需更多了解1954年底的全苏建筑工作者会议及赫鲁晓夫发言。在此背景下,我国以国家建设委员会、建工部、重工业部等抽调的17人组成建筑工作访苏考察团,于1955年8月中旬赴莫斯科。任命建工部部长刘秀峰任团长,成员大部分是建工部的各司局干部及建筑师,建工部苏联顾问组组长斯维里多夫随行(图5)。考察团由苏联国家建设委员会、全苏建造部、苏联建筑师协会邀请,“用了20多天时间,按建委、建工部、重工业部组成三个组,分别和苏联对口部委进行深入、系统、全面地了解考察”。后参观钢筋混凝土预制工厂、大型砌块厂、大型砌块民用建筑群、全苏新技术成就展览会等,并外出访问列宁格勒、钢铁重镇马格尼托格尔斯克(Magnitogorsk)等,到各地的设计局、建工局、建材局了解情况和索取资料。

图5 1955年建筑工作访苏考察团部分成员在莫斯科合影,右1戴念慈、右2焦善民

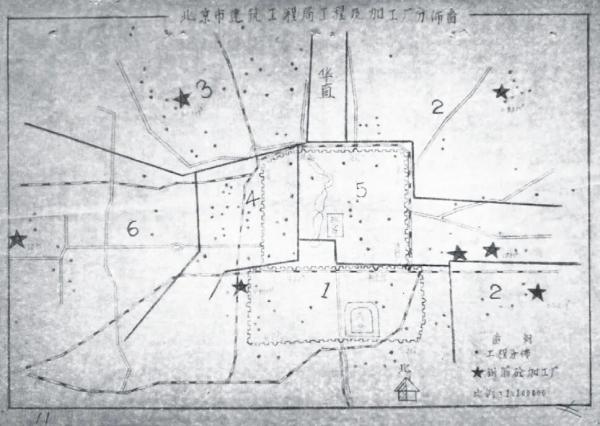

通过近3个月的考察,考察团收集大量资料并在次年结集印制(图6),进一步明确发展工业化及其具体措施。更重要的是,考察期间正值苏共中央和部长会议作出根本改善建筑业的一系列决定的时刻,“能以比较全面和系统地了解苏联建筑业正反两方面经验的机会”。刘秀峰回国后,曾力主仿效苏联模式,由建工部承包一般建筑工程、专业程度高的建筑工程组建专业建造部承包,改变当时我国各工业部门各自投资和建造的弊端,“至于建工部和省市分工已明确,建工部主要承担工业建筑任务,各地方以民用建筑为主”。纵然此建议未得施行,但在建工部的全局擘画下,北京等地建立钢筋混凝土预制构件厂和露天预制厂并进行实验住宅等项目(图7),这些都是访苏考察团回国后才真正推动起来的。

图6 1955年建筑工作访苏考察团回国后印制的苏联各部、各设计院考察访谈资料汇编

图7 北京市建工局的预制构件厂及实验住宅工程在北京的分布示意图,1957年

建工部下属各设计院的管理干部和主要技术负责人也多有机会前往苏联及东欧各国考察访问。如1958年8月,建工部北京工业建筑设计院受派考察其对口单位——苏联建委工业建筑设计院,以院长袁镜身为团长,与院总工程师陶逸钟、主任建筑师扬芸等4人前往莫斯科,“我们代表团4人便开始在建委设计院上班”,切身了解苏联建筑设计院的管理制度和工作流程。1958年10月中旬建工部副部长刘裕民抵达莫斯科,携陶逸钟和扬芸又赴北欧三国考察。建工部北京工业建筑设计院的戴念慈、林乐义、严星华、龚德顺等先后在苏联、波兰、斯里兰卡、蒙古等国设计使馆或援建项目(图8),在国外的生活和设计经历对其建筑事业发展起到了推动作用,如严星华于1957年设计了莫斯科的北京饭店并多次参访全苏农业展览馆,遂在1958年被委以设计首都“十大建筑”之一的全国农展馆的重任。

图8 蒙古乌兰巴托百货商店,龚德顺设计,1960年

在建筑工业化发展政策的引导下,各地建工局和各工业部建设主管单位也积极开展与苏联和东欧各国的交流往来。如1957年6月建工部组织代表团参加在东德德累斯顿举行的第二届国际钢筋混凝土预制构件装配式施工会议,由建工部北京工业建筑设计院副院长蔡方荫带队,参与者包括北京建工局副局长钟森、北京市规划管理局设计院总工程师顾鹏程等,“在回国途经柏林、华沙、莫斯科等地作短期的考察访问”。考察团回国后提出促进建筑工业化的11条建议,包括发展装配式薄壳结构、发展预应力结构和定型设计等。此外,北京建工局曾组织代表团出席1958年7月在莫斯科举办的国际建协第5届大会,会后访问莫斯科的总建筑师和各干道工作室主任,重点考察当时莫斯科新建的装配式住宅区,之后前往列宁格勒、基辅、明斯克、斯大林格勒等地,前后历时40多天,“在城市规划、建筑设计、建工工业化、市政建设、新技术应用等多方面收获很大。带回的资料仅施工部分就有25种,由局研究所译成中文,……按专业举行报告会,办展览会”。

3 中国建筑学会组织的国际建筑交流如果说中科院和建工部的对外交流是旨在制定国家科技政策和行业政策的官方行为,而且主要对象是苏联及其他社会主义国家,那么建筑学会于1953年10月成立后则大力推行民间外交,与东、西两个阵营广泛展开学术往来,不但扩大了国际建筑交流的范围,也成功服务于我国当时的整体外交政策。

3.1 建筑学会的出访与接待(1953—1966年)建筑学会是作为“党和国家建设的有力助手”在“一五”计划即将全面展开之际正式成立的,是中国现代建筑史上的大事件。作为中华全国自然科学专门学会联合会(全国科联)的下级单位,建筑学会创办的宗旨除“根据国家建设的方针和需要,推动学术研究”外,也肩负着“促进国际学术交流”的任务。

学会成立之后,迅即展开与以苏联为首的社会主义阵营国家的学术往来。1954年建筑学会受波兰建筑师协会邀请,参加由世界和平理事会于6月中旬在华沙举办的建筑师及市政界人士国际集会。由于该会议的主题符合当时苏联推行的和平外交政策,同时“可使中国代表与西方国家的代表直接进行接触”,周荣鑫等向建工部等上级单位说明参加这次集会的重要性,遂由杨廷宝(副理事长)、汪季琦等3人代表建筑学会参加。杨廷宝在会上的报告介绍了新中国成立以来在学习苏联和在工业及城市建设方面的成绩,得到与会的东、西方建筑师的一致好评,“西方国家都认为中国代表有高度的文化教养,从容大方,和蔼可亲”。代表团回国后,向建工部提出建议:“由于中国在世界上政治地位的日益提高,各方面的国际义务也随之加重。今后中国建筑学会对国际活动,似须采取这种主动的态度,加强这一方面的工作。”因此,建筑学会于1954年8月10日决定成立国际处,由汪季琦兼任处长,承担日益繁重的国际交流任务。

这是中国建筑学会第一次派团出国参加国际交流,立民间建筑国际学术交流之首功,也成为之后与波兰频繁建筑交流的序曲。在1954年会议上,波兰建筑师协会向杨廷宝等人提出在中国举办一个波兰建筑展览。经上报中央批准后,决定于1955年国庆之后在北京、上海和广州3城市先后举办波兰建筑展览(图9)。同时制定周密计划安排12人的波兰建筑师代表团在清华大学、建工部城市建设总局城市设计院、北京建筑设计院访问和举办讲座,并外出至东北各地、上海、杭州参观,代表团提出的意见经整理、翻译发表于《建筑学报》。这是建筑学会首次接待外国建筑师考察团,当时建筑学会既无编制也无专人负责接待等事,皆由汪季琦请假脱产,在北京内外陪同参观、处理迎来送往等事,接待工作允称成功。

图9 第一次波兰建筑展览会宣传册封面,1955年

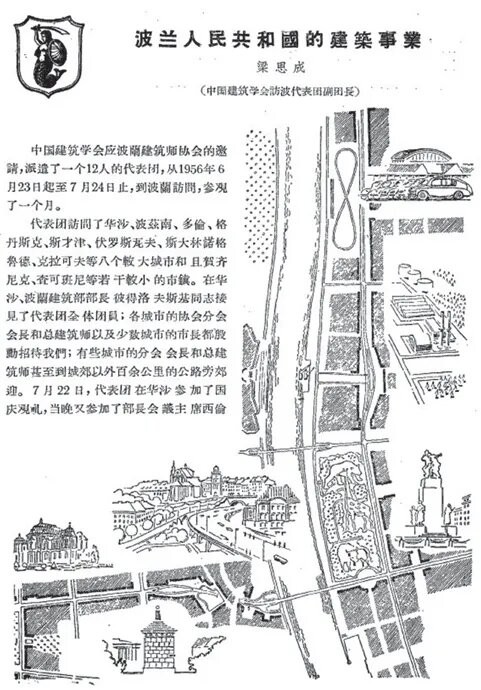

出于对等互惠原则,波兰建筑师协会邀请建筑学会派团于1956年访问波兰,同时在华沙等3个波兰城市举办建筑图片展览会,促进了两国的建筑文化交流。1956年6月23日至7月24日,建筑学会应波兰建筑师协会的邀请,由建筑学会理事长周荣鑫任团长、梁思成任副团长,率12人的建筑师代表团出访波兰,成员包括刘敦桢、华揽洪、林乐义、程世抚、吴景祥、戴念慈、徐中、程应铨等。这次访问回国后,梁思成将出访见闻及观感撰写成文发表于《建筑学报》,进一步加强了对波兰建筑发展的宣传和学习(图10)。

图10 梁思成介绍波兰参观的文章首页,1956年

此外,波兰著名建筑师、统一工人党老党员萨伦巴(Peter Salamba)曾于1954—1955年间率波兰援助朝鲜城市规划工作团4次路过和访问中国,“和中国建筑界人士以及城市建设部、北京市都市规划委员会都有过往来,对我们的工作也提出过很有益的意见”(图11,图12)。建筑学会于1956年9月邀请考察中国的萨伦巴教授访问北京、天津、北戴河、上海、广州等地,前后近3个月,他对我国的城市规划和区域规划工作提出了一系列建议,“并为北戴河、无锡、上海、广州、武汉留下了草图”,《建筑学报》也翻译发表了萨伦巴关于城市规划和住宅设计的系列文章。而后,在建筑学会的组织下,波兰又来华举行了多次学术交流和展览(图13,图14)。

图11 梁思成接待萨伦巴教授讨论波、中两国城市规划问题时附其姓名的记录,1954年

图12 萨伦巴在杭州考察时与周干峙(前排右1)、郑孝燮(后排右2)等合影,1957年

图13 清华建筑系资料室存留的波兰学生作业,20世纪50年代

图14 第二次波兰建筑展览宣传册封面,1959年

组织对苏联的考察访问以及接待苏联考察团是建筑学会对外工作的重点。前文提及1955年建工部部长刘秀峰率团受邀访问苏联的同时,苏联建筑师协会也曾向建筑学会发出邀请,组织10名建筑师访问莫斯科。建筑学会起初误以为这与苏联国家建设委员会的邀请是一回事,后经苏联建筑师协会澄清“(刘秀峰团)不是建筑学会的建筑师,主人是苏联建设委员会、建造部和冶金部及化学工业建造部,也不是苏联建筑师协会,因此这是两回事”。为避免“引起误会”,中央指示建工部和建筑学会以国务院城市建设总局局长万里为“中华人民共和国建筑学会访苏代表团”团长,迅速组织业务干部和全国各地的杰出建筑师和工程师代表如朱兆雪(建筑学会理事、北京市规划设计院总工程师)、林克明(建筑学会理事、广州市建筑工程局副局长兼任华南工学院教授)、冯纪忠(同济大学建筑系教授)、花怡庚(城市建设总局城市设计院院长)、蓝田(建设委员会城市规划局副局长)、王文克(城市建设总局规划设计局副局长)等前往苏联,开展访问考察(图15)。因此,在1955年秋冬同时在莫斯科访问的有刘秀峰所率的政府考察团和万里所率的建筑学会考察团两组人,当年11月初适值全苏建筑师大会第2届大会召开,建工部遂决定由在莫斯科访问的两个考察团中的焦善民、蓝田和王文克3人参加该会(图16)。

图15 1955年建筑学会访苏考察团部分成员(左5花怡庚、左6冯纪忠、右1郑孝燮)与穆欣(左3)在莫斯科合影,1955年

图16 代表团参加全苏建筑师大会第2届大会回国后编译出版的资料,1956年

同样,受建筑学会邀请,苏联建筑师协会选派10名建筑师组成考察团于1956年8月来华考察,由建协书记沙洛诺夫(М.Шаронов)任团长,相继访问北京、东北、长三角、中南等地并举行座谈会,在参加了1956年北京的国庆观礼后返回苏联,前后达40多天。沙洛诺夫撰文《关于中华人民共和国城市发展的经验》介绍新中国的城市建设,发表在苏联建筑界的权威刊物《苏联建筑》上,而他介绍苏联建筑界新发展的译文则发表于《建筑学报》(图17)。

图17 沙洛诺夫文中介绍北京新建住宅的照片,背景为四部一会大楼

20世纪50年代末以降,虽然中苏关系发生变化,但两国的建筑文化交流仍在继续。1962年12月,根据《1962年中苏文化合作协定》,苏联建筑师代表团一行3人,由曾设计北京展览馆的总建筑师、苏联建筑科学院通讯院士安德烈耶夫任团长,考察访问了北京、上海、南京、杭州、广州等5城市,历时约1个月,“建议中国设计工作者在设计新的公共建筑时,应当完全采取现代化的处理手法,仅在个别细部稍以民族形式装饰加一点装饰”。此后,1964年苏联又派3名建筑师作为期3周的访问,两次均由建筑学会负责接待。

除波兰和苏联外,建筑学会还组织出访过东德、捷克斯洛伐克、保加利亚、罗马尼亚、越南、朝鲜、古巴等社会主义国家(图18),也接待过这些国家的代表团来华考察和交流。例如,在1956年9月14日至10月10日,受民主德国(东德)建筑研究院(BDA)的邀请,建筑学会委任副理事长梁思成率中国建筑师代表团访问东德,参加在柏林举办的“民主国家建协主席、书记、秘书长会议”,并在会后访问了东德科学院以及若干预制构件生产工厂和工地。1958年3月和8月,梁思成两度率建筑学会考察团访问了捷克斯洛伐克。1958年3月底梁一行人飞回莫斯科,在宾馆巧遇“互换烟盒”的苏联友人,通过平凡的生活琐事反映出“中苏人民的心同心真是紧紧地联系在一起的”,也体现了民间外交的真实一面。

图18 平壤大同江西岸地区建设实景,朝鲜建筑家同盟中央委员会赠送,1958年

为了配合国家开展与非洲和拉美地区的外交活动,建筑学会从20世纪50年代开始就邀请相关国家来华访问和举办展览,也曾前往非洲举办建筑展览。例如,在对外文化联络委员会(对外文委)和建工部的部署下,建筑学会于1962年春筹划了在朝鲜、加纳、马里、埃塞俄比亚等国的建筑图片展览,于是年夏秋到各国巡展,“扩大我国影响,增进与展出国家人民友谊团结”。

相较而言,我国与拉美地区的建筑交流相对更多、内容也更丰富。建筑学会早在1954年就曾接待过智利的建筑师访问团;1958年8月莫斯科的国际建协第5届大会闭幕之后,以国际建协主席、智利建筑师马尔东奈斯·莱斯塔(Hector Mardones-Restat)为团长的拉丁美洲4国考察团分两批来华,第一批“包括智利8人、哥伦比亚3人、委内瑞拉2人”及其眷属共18人,在北京进行4天访问,第二批为阿根廷和委内瑞拉的建筑师及建筑系学生5人,除在北京参观外还曾访问武汉、上海,“各地参观由北京分会副秘书长严星华陪同”。受邀请的拉美建筑师一般是有影响力的文化界人士如马尔东奈斯·莱斯塔,或是进步人士,如阿根廷建筑师阿弗列多(Mateo Alfredo)是阿根廷国立建筑学院教授、阿共党员。受此行鼓励,当时已在苏联、匈牙利、罗马尼亚等国举办了阿根廷建筑图片展览的阿根廷建筑师加法里尼(Luis Caffarini)和林纳(Rafael Reina)要求来华举办展览并访问北京等地。对外文委指示建筑学会接待,其展出图片“虽内容较少,值得学习的地方不多,但从政治意义考虑,请各地预先组织参观,热烈接待”。因此,除在北京举办阿根廷建筑展览会并出版宣传册(图19)外,两位阿根廷建筑师还在建筑学会陪同下至北京、东北、西安、成都、重庆、天津、广州、上海等地访问,并于1958年国庆观礼后回国。

图19 阿根廷现代建筑图片展览会宣传册封面,1958年

1955年时建筑学会曾邀请巴西建筑师代表团访问中国,但其在访问苏联后“直接返国不再来华”。1958年建筑学会又发出邀请,1960年9月巴西建筑师代表团一行9人抵达北京,团长为时任巴西建筑学会主席的著名建筑师阿蒂格斯(Vilanova Artigas),建筑学会副理事长梁思成等前往机场迎接。巴西代表团在华考察访问一月余,陈毅副总理曾接见该代表团全体成员,中国建筑学会副理事长杨春茂、梁思成参与接待(图20)。梁思成在1947年参加联合国大厦设计时就与巴西建筑师、巴西共产党党员尼迈耶相识。1963年在我国建筑师代表团参加了国际建协第7届大会和代表会议后,杨廷宝、梁思成等人转赴巴西圣保罗、巴西利亚等地考察,也得到尼迈耶等巴西建筑师的接待,实地考察了尼迈耶设计的代表建筑(图21,图22)。

图20 巴西建筑师代表团访华期间,右5为科斯塔(Lucio Costa)、右4为科斯塔夫人,1960年

图21 杨廷宝(右4)、梁思成(右2)等一行人在巴西圣保罗市与当地建筑师会谈后合影,1963年

图22 杨廷宝等人在巴西考察时合影,1963年

除了面向苏联、其他友好国家和拉美、非洲的新兴民族国家外,建筑学会也在中央指导下开展了与英、法、日等国的建筑交流。英国与我国较早建立了外交联系(代办处),民间的建筑交流也开展较早。1958年7月底,英国建筑师代表团3人应建筑学会邀请抵京访问,参观北京的古建筑和“我国大规模工农业建设和文化教育建设”,除对保留下大量古迹表示感动外,“外宾对(新建)工程之大、建设速度之快感到惊奇,……中国的组织能力超过各国,对此印象极为深刻”。之后,3位英国建筑师又访问长春、沈阳、上海、广州、武汉等6个工业城市,由当地建筑学会负责接待。如在上海由汪定曾、黄作燊陪同参观上海设计院、同济大学及其设计院和上海的代表性建设项目。

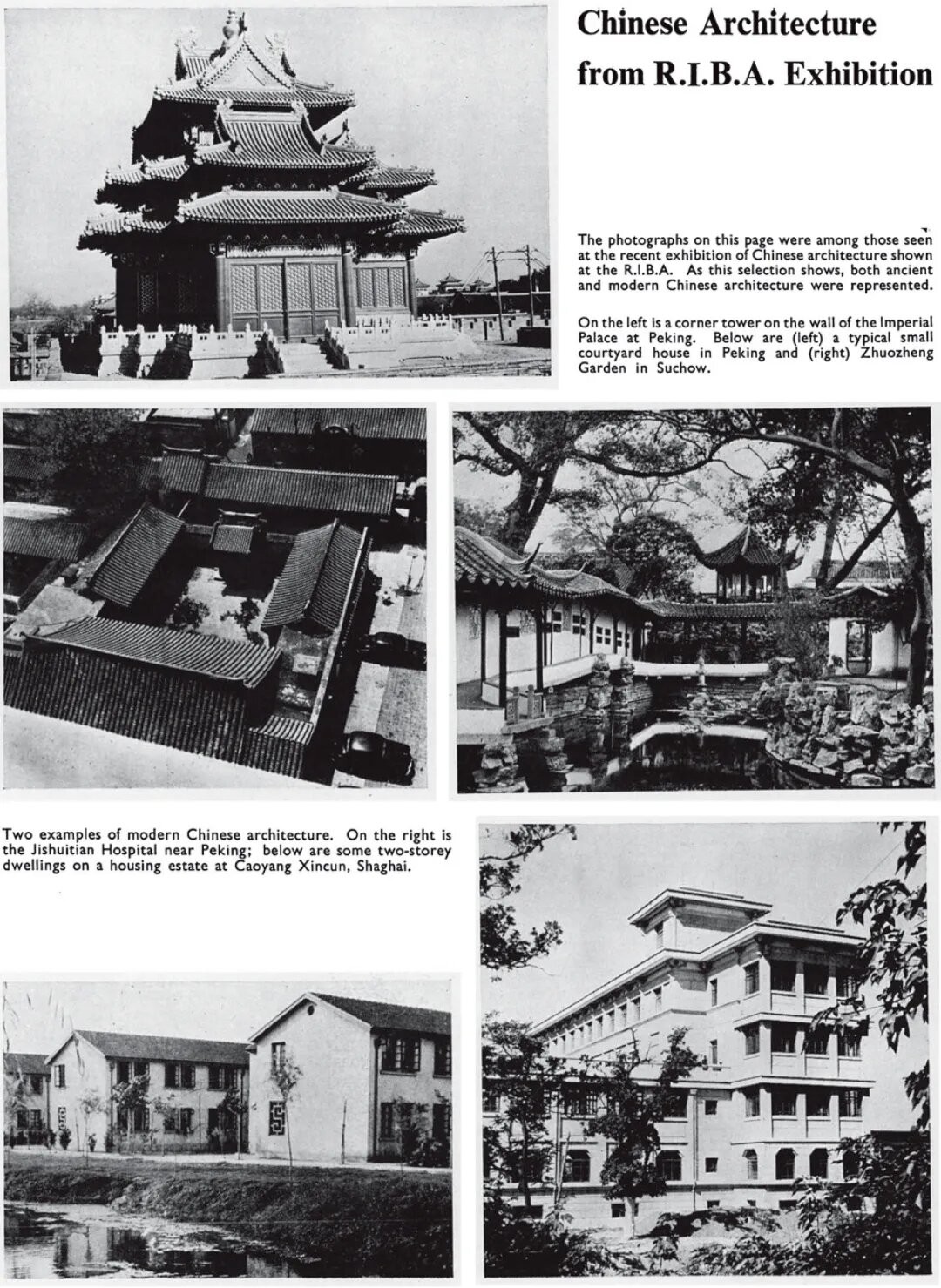

早在1956年,英中友好协会就曾向我国外交部建议“筹办一个中国建筑展览送往英国,由英国皇家建筑师协会展出”。经较长时间筹备,1958年底建筑学会决定于次年2月中旬赴英国和北欧展出,并拟定展出的主要内容为48块图片展板,包括“历史建筑部分18块板面、解放后建筑部分30块板面,其中民用建筑12面、工业3面、住宅区6面、人民公社规划3面、1959年新建筑6面”(图23)。根据现有资料,这是我国最早在西方国家举办的建筑展览。

图23 英国皇家建筑学会举办的中国建筑图片展,1959年

此外,1958年6月建筑学会邀请法国建筑师代表团一行6人到北京访问,“三位建筑师、三位工程师,系较进步的人士”。代表团抵京时由建工部副部长兼建筑学会副理事长杨春茂、学会秘书长汪季琦、副秘书长陈登鳌、上海分会副理事长吴景祥等给予较高规格的接待。法国代表团在京访问3天后,启程前往上海、广州、武汉、南京等地,参观设计院、建筑院校和新建项目。我方制定了周密计划,热忱希望法国建筑师代表团对新中国的建设提出意见和批评,同时“希望中法两国建筑师、工程师在两国和平建设中结成友谊,并通过我们扩大中法两国人民的友谊”。法国建筑师对中国的古迹和建设成就表示赞叹,认为“中国建筑比印度建筑好得多”,同时“对苏联建筑有一定成见,……(虽有成就)但建筑笨重严肃,特别是住宅也要搞得对称和隆重装饰,不让人在工作以后回到家中有些轻松的感觉”,这些批评实则也反映了当时我国城市建设中的问题。

建筑学会在1960年邀请日本建筑学会副会长西山卯三及其随员1人来华,《人民日报》予以报道。西山一行在北京参加新中国国庆典礼后到东北、武汉、上海、广州等地访问,前后整一月。西山卯三回日后举办讲座和撰写文章介绍新中国的建设,“各方面对新中国非常关心,特别是过去曾在中国待过的人和年轻人之间更加关心”。1964年建筑学会再次邀请日本建筑师访华但未成行,同年西山卯三先后邀请建筑学会组团参加在日本举行的国际园林会议和第二次国际水质污浊研究会议,我方亦未出行,但两国民间的建筑文化已有较多往来,为20世纪70年代大力开展对日文化交流打下了坚实的基础。

整体而言,这一时期建筑学会在中央指导下,与不同阵营的各国均积极开展交流活动,但视对象不同而区别对待。如苏联、其他友好国家和部分新兴民族国家代表团,往来频次较多,每次停留参观的时间较长、参观内容较多,但资本主义国家的代表团成员则一般是外交部门认为“较进步”的专业人员,人数一般较少且限制其参观范围,如在参观和交流中不展示城市规划图纸以防泄密。这一时期,在西方国家举办的国际会议和学术交流活动不少曾向建筑学会发出邀请,但我国除国际建协的活动外多数未参加。在出版物互换方面,《建筑学报》作为当时我国最重要的建筑期刊,在1960年时已被苏联、东德、捷克斯洛伐克、匈牙利、保加利亚和朝鲜、蒙古、越南8国通过国际书店每期订购200余本,并通过中科院情报所与日本、法国进行交换,此外还通过北京图书馆与东、西方18个国家包括美国、瑞士、比利时、西德、墨西哥等进行交换,成为国外了解新中国建设最重要的渠道之一。而通过书刊交换,我国也得以了解国外建设的发展大势和最新潮流。

3.2 加入国际建协及其相关活动(1955—1965年)建筑学会代表我国在1955年加入国际建协,标志着我国与国际建筑界建立起多边交流渠道。通过国际建协这一国际交流的重要平台,我国担任重要职务并发挥作用,使与东、西方各国家的建筑交流常态化,并通过亲身接触而获得了更深入的了解。

国际建协是成立于1948年的国际建筑师学术组织,由第二次世界大战前欧洲两个重要的建筑师团体——建筑师国际常设委员会(Comité permanent international des architectes,C.P.I.A.)和建筑师国际会议(Réunions internationales des architects,R.I.A.)合并而成,总部设在秘书处所在地的巴黎,由匈牙利裔法国建筑师瓦戈(Pierre Vago,1910—2002)任秘书长。国际建协的主要任务“为保障建筑师权利而努力,援助修复被摧毁的城市,改善居民居住条件,联盟要为和平、民主、反对新战争而努力等等”,主要活动是每两年一次的全体大会,其亦为国际建协的最高权力机构,包括会务工作和学术会议两部分:会务工作会议(congress)要选举主席、副主席及执委会委员等,“参加人数只100人左右,时间半天或一天就结束了,但学术讨论的大会有时参加者到千人”。1958年在莫斯科举办的第5届大会的参会者达1500多人,3年后伦敦的第6届大会则为1800多人。而执行委员会至少每年会面商议一次,其他时间采用通讯方式征询执委意见。

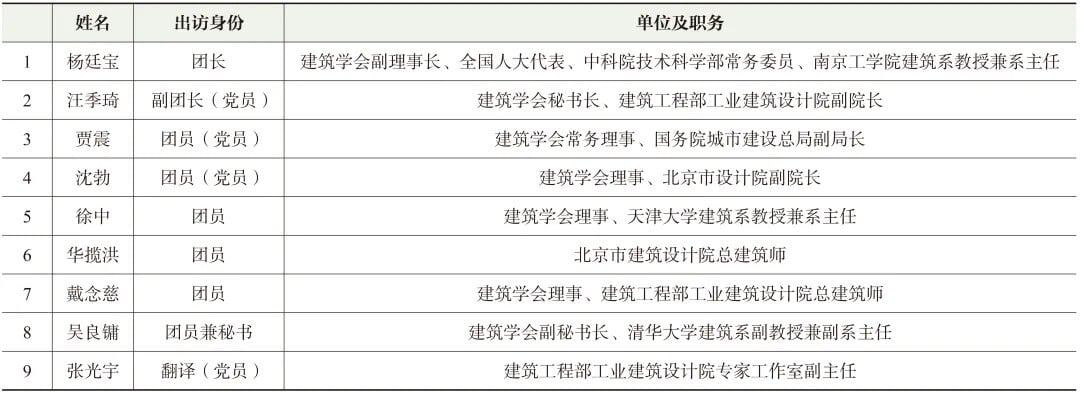

早在1953年9月建筑学会正式成立前,国际建协就通过我国外交部与梁思成、汪季琦分别联系,邀请学会派人参加在葡萄牙里斯本举行的第3届国际建协大会,但“我会因当时在筹备期间,决定暂不参加”。因此获悉学会成立后,瓦戈第一时间再次来信邀请入会。学会查明国际建协是不涉及政治制度的“国际性和群众性的建筑师组织、是全世界建筑师大团结的组织”,同时认为在“一五”计划完成时亦需要在国际上宣传我国工业和城市建设的成就和经验,因此建筑学会在1954年春经过讨论,“同意参加国际建协,准备1957年参加(莫斯科)大会”。此意见经全国科联向政务院文化教育委员会请示后,于1954年4月得到批准,正式开始着手申请,并于1955年7月派出由副理事长杨廷宝为团长的8人代表团途经莫斯科和斯德哥尔摩前往海牙参加国际建协第4届大会,会前陈毅副总理曾召见代表团成员给予鼓励(表2)。

表2 1955年海牙大会最终确定的出访成员名单

注:参见《建筑学会参加第4 届国际建协大会名单》,1955 年7 月1 日,中国科学技术协会档案。

海牙大会通过了我国及朝鲜、罗马尼亚和东德(1955年大会时与西德合成一个团体参加国际建协)4个社会主义国家为正式会员,并选举中国为14个执委会成员之一,“按照中央指示,提名周荣鑫同志为执行委员”。关于新中国住宅建设的发言和场外的各种交流也获得好评(图24),“我国代表团的工作基本上是成功的”。在参加海牙大会后,“这才调来了脱产干部,有了学会的会址(一间房子),有了学会的日常工作”,可见参加国际建协对建筑学会之后的发展和加强对外建筑交流均有重大意义。

图24 杨廷宝(中)、汪季琦(右1)与海牙第4届国际建协大会参会者在展览会上合影,1955年

1956年,华揽洪、林克明、吴景祥、徐中和戴念慈分别参加国际建协的城市规划委员会、居住建筑委员会、学校建筑委员会、医院及公共卫生委员会和建筑工业化委员会5个专业委员会,同时周荣鑫担任国际建协执委,自此我国积极参加国际建协的活动。例如,前述建筑学会于1956年访问波兰时,代表团成员参加了国际建协城市规划委员会在华沙举行的学术会议(图25)。1958年7月在莫斯科举办的国际建协第5届大会是空前盛大的集会,我国派出由建筑学会副理事长杨春茂任团长、梁思成任副团长的19人代表团出席会议,会上杨廷宝当选为国际建协4个副主席之一,负责亚洲和澳洲大区事务。在该次会议上,梁思成代表亚洲大区作了战后东亚城市重建的报告(图26)。可以看到,这一时期我国参加国际建协及担任重要职务和开展活动,均得到苏联的支持,有力配合了苏联的对外文化政策,即利用国际建协的平台展开了与美国为首的西方阵营的“和平竞赛”。

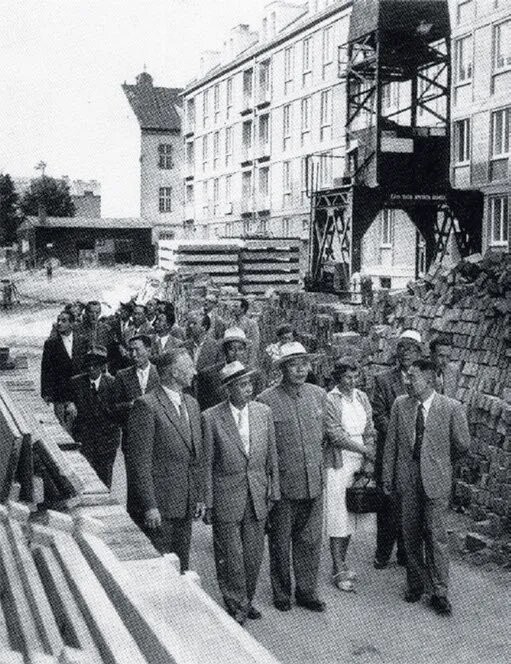

图25 建筑学会访问波兰代表团参观格但斯克(Gdansk)市预制构件住宅施工工地,1956年7月2日

图26 梁思成在1958年莫斯科国际建协大会上发言

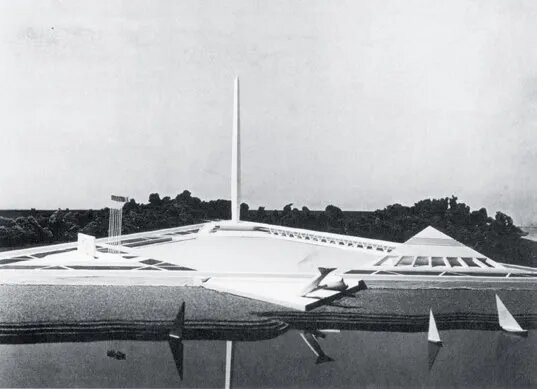

1961年6月国际建协第6届大会和第7次代表会议在伦敦召开,建筑学会决定派出以杨廷宝为团长的7人代表团参会,在代表会上杨廷宝连任国际建协副主席,但代表团的规模显然不如之前的莫斯科第5届大会和之后在古巴哈瓦那举办的第7届大会。1963年9月的国际建协第7届大会得到古巴政府的全力支持,参加人数超过此前国际建协的历届大会,并增加了“师生会见大会”。我国也派出29人组成的建筑师代表团,同时还有建筑系学生代表参加,但美国、英国等西方国家参会的建筑师在其政府阻拦下则人数甚少。并且,为了配合大会的举办,古巴政府还委托国际建协组织了关于吉隆滩胜利纪念碑的国际竞赛,由国际建协主席马修(Robert Matthew,1906—1975)、杨廷宝等人组成评委会,在收到的272个竞赛方案中评选出波兰建筑师的方案为一等奖,我国建筑师龚德顺、李宗浩合作的方案获得荣誉奖(图27)。

图27 吉隆滩胜利纪念碑国际竞赛我国龚德顺等方案(荣誉奖)模型

1963年10月4日国际建协大会结束后,杨廷宝、梁思成等一行8人前往墨西哥参加国际建协第8次代表会议,“我国代表团在这次国际建协的活动中,不仅支持了亚、非、拉丁美洲各国代表的反帝的革命要求,而且广泛地交了朋友,增进了和各国建筑师的友谊,交流了技术经验,提高了我国在国际上的政治威望”。

1964年法、中两国冲破阻碍正式建立了外交外系。因此,1965年7月国际建协在巴黎召开主题为“建筑师教育”的第8届大会时,建筑学会再次派遣杨廷宝和梁思成分任正、副团长率7人代表团赴巴黎参会,前后旅程近1个月。这也是建筑学会在1966年被解散之前最后一次参加国际建协的活动。

除外出参加国际建协的活动外,国际建协秘书长瓦戈也曾要求我国承担组织义务,在中国举办一些活动。虽然限于招待能力等限制未能实现(在北京首次举办国际建协大会迟至1999年),但建筑学会也曾接待国际建协主要领导成员,实现“走出去、请进来”的往还交流,对进一步宣传新中国建设的基本方针和成绩有所裨益。1958年国际建协大会结束后,建筑学会出面邀请国际建协主席马尔东奈斯·莱斯塔率拉美建筑师考察团访问我国,复于1964年9月邀请新任国际建协主席、英国人马修爵士及其家人到北京、上海及其周边访问,由梁思成和杨廷宝分别接待(图28),马修返回英国后在不同场合介绍了其中国见闻及中国建筑。

图28 梁思成(左2)陪同国际建协主席马修(右1)及其家人在北京参观,1964年

3.3 1970年建筑学会恢复工作后的对外交流活动1967年建工部实行军事管制,建筑学会的日常工作也遭到巨大破坏,人员下放干校劳动。1970年建工部被并入新成立的国家基本建设革命委员会,但在对外交流活动中仍保留了中国建筑学会的名义。例如,1969年10月国际建协在阿根廷召开以“社会居住建筑”为主题的第10届大会,曾向建筑学会寄发参会邀请,建筑学会回函“由于我们工作繁忙,故不能前去参加会议”。

1970年以后,我国外交政策发生重大转向。为改变中国的不利处境、争取主动,毛泽东等中央领导人提出“一条线、一大片”的外交政策,“从东到西建立一条反苏霸的统一战线”,并适时作出了调整对美政策的决定,“中美关系正常化,一着棋下活了全局”。1972年美国总统尼克松访华,双方发表了著名的《中美联合公报》,日本和欧洲各国亦纷纷与我国建立正式外交关系,开启了新中国外交的新局面。

为了因应国际局势的变化并与国际建筑界恢复和加强往来,1970年建筑学会恢复了部分工作,其中袁镜身和何广乾贡献至钜。1970年开始恢复之后对外联络必须有专人负责,当时何广乾是建筑科学研究院的副院长,也是核心领导小组的成员,受任建筑学会代理理事长。“何先生的英语很好,不需要翻译,就把和国际建协的关系弄起来了”。1972年春天,袁镜身向国家建委建议参加当年9月在保加利亚召开的国际建协第11届大会及第12次代表会议。这个建议得到采纳,建筑学会派代表团参会,由杨廷宝任团长、袁镜身任副团长,恢复了同国际建协中断多年的联系。

保加利亚的国际建协大会以后,建筑学会又组织代表团参加1973年9月在匈牙利布达佩斯举办的国际建筑师协会建筑工业化组第4次讨论会和1978年10月在墨西哥举办的第13届大会及第14次代表会议,代表团一共8人包括乔兴北、吴良镛、龚德顺、何广乾、奚静达等,通过接触各国建筑师扩大了交流范围。

除继续利用国际建协的交流平台外,从20世纪70年代初到改革开放之前,我国接待了众多美国、日本和西欧国家的来华建筑考察团。美国建筑师学会会长耳班(Max Urbahn)曾率团参加保加利亚国际建协大会,会上与中国代表团接触,后又在1973年向我国驻加拿大大使馆提出筹组30人左右的建筑师代表团来华访问。经讨论决定由建筑学会出面邀请美国建筑师15人左右访华,同时邀请美籍华裔建筑师贝聿铭夫妇回国探亲。次年(1974年)我国派出以建筑学会代理理事长何广乾为团长的13人代表团(含翻译2人)前往美国回访。此后,我国还接待了美国女建筑师访华代表团(1977年)、美国建筑技术交流团(1978年)等。

这一时期往来最频繁的是与日本建筑界的交流。1972年我国与日本建立正式外交关系后,“要求访问中国、要求同中国进行交流往来的团体和个人,如雨后春笋、星罗棋布”。我国决定以建筑学会名义应日本国际贸促进协会的邀请,于1973年派出以杨廷宝为团长的8人建筑考察团访问日本(图29)。从1974年开始,建筑学会接待了建筑技术考察团(1974年、1975年、1979年)、日本来华的建筑师考察团(1975年)、古建筑考察团(1975年、1977年、1979年)、农村建筑考察团(1977年)、农村建筑技术考察团(1979年)、城市规划考察团(1978年)、抗震建筑考察团(1975年)、住宅建筑考察团(1975年)、地下建筑连续墙考察团(1976年)、医院建筑技术考察团(1976年)、建筑材料施工考察团(1978年),我国亦曾在1975年和1979年回访。在中国建筑学会的组织和推动下,我国与日本的建筑交流在20世纪70年代末至80年代初达到了历史高峰。

图29 杨廷宝(前排左3)、戴念慈(前排右1)在丹下健三(前排左4)陪同下参观东京代代木体育馆,1973年

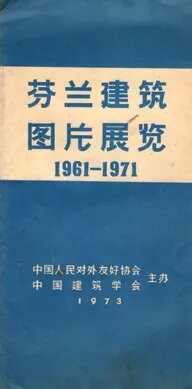

同时,我国与传统友好国家如芬兰(图30)、朝鲜及“第三世界”国家阿尔及利亚等保持往来,改革开放之后与法国、德意志联邦共和国等西欧国家的交流也日渐频繁。

图30 芬兰建筑图片展览宣传册封面,1973年

4 结语纵观新中国从成立到改革开放这一历史期的国际建筑交流,不难看到有以下几个特点。首先,建筑业作为新中国工业体系的重要组成部分,其产业政策的制定是牵连甚广、关系全局的大事,因此中央、中科院、建工部和建筑学会都组织了考察团向苏联和兄弟国家访问学习,这些对外建筑交流活动是多层级、多路径展开的,既包括对建交国的正式访问,也包含了在当时严峻的外交形势下通过民间渠道开展的文化交流,彼此关联、互为呼应。其中,我国于1955年加入国际建协并担任重要职务,不但开启了国际建筑交流的新篇章,更在国际上扩大了我国的影响,是新中国学术走向世界的起点。

其次,这一时期国际建筑交流经历了初起(1955年之前)、勃发(1955—1965年)、收缩(1966—1971年)和大发展(1972—1978年)几个阶段,与我国整体外交政策的迁变——从“一边倒”到“两个拳头打人”再调整为“一条线、一大片”的外交政策密切相关。通过国际交流固然使建筑业的各方面如产业政策、城市规划、建筑设计、材料、施工、教育等有所受益,但上述每个阶段的交流活动在本质上均服务于整体外交政策,带有冷战时期典型的意识形态色彩,也是新中国早期国家建构的有机组成部分。这一时期凡考察团出国,其人选、考察团定名、行程及工作计划等都须经中央外事主管部门核准和指导,出国人员的言行都被视作代表国家而均须谨小慎微,直至改革开放后这些繁琐的行政程序和审核制度才逐渐宽松,形式、内容更自由和多样的对外交流活动随之产生,进一步促进了我国建筑业的繁荣。

梳理新中国早期的国际建筑交流及其对我国建筑业发展的效用和影响可知,虽然其频次、广度与深度明显不及改革开放之后,但新中国的建筑业绝非在壅塞封闭的环境中创制发展。从最初经由苏联及波兰等东欧国家了解国际先进技术和经验,渐次转向与英、法、美、德、日等发达资本主义国家直接接触往来,虽然频次相对较少,但所派人选或为行业翘楚,或是对新中国建筑业政策有深刻认识的重要领导干部,故而新中国早期的建筑业发展得以紧跟国际建筑界大势,为改革开放之后的大发展奠定了坚实的基础。